articolo pubblicato su +972Magazine da A. J. il 30 giugno 2025

Nonostante la disumanizzazione intenzionale del nostro popolo e l’emarginazione della nostra mascolinità, Gaza sta dando vita a un nuovo tipo di virilità — basata non sul militarismo o sulla freddezza emotiva, ma sulla chiarezza morale e sulla dignità, persino nella fame.

Crescendo a Gaza, ho imparato che per essere un uomo dovevo soffocare le lacrime, nascondere i tremori e ingoiare il dolore. Ma come posso trattenere tutto questo, quando tutto ciò che mi circonda è crollato?

Sono diventato uomo sotto i bombardamenti, in un mondo che raramente considera le vite di persone come me degne di protezione, o perfino di lutto. Il genocidio israeliano in corso a Gaza non ha solo portato via le vite dei nostri familiari e vicini, ma ha anche smantellato e trasformato sistematicamente il nostro senso di identità, comunità e umanità.

Fin da piccolo ho imparato che, in quanto uomo, avrei dovuto proteggere, provvedere e rimanere saldo, qualunque fossero le circostanze. Ma presto ho capito che questo compito sarebbe stato completamente diverso per me rispetto a tanti altri ragazzi nel mondo.

Avevo 9 anni la prima volta che sono sopravvissuto a un bombardamento.

Stavo andando a scuola quando una bomba ha squarciato la strada su cui camminavamo io e i miei compagni di classe. Quando la cenere e la polvere si sono diradate, sono corso a casa passando accanto ai miei compagni — alcuni già morti, altri che urlavano, privi di arti.

Quando finalmente sono arrivato a casa, tutta la mia famiglia stava piangendo. Ricordo distintamente di aver guardato mia madre tremante e di averle detto qualcosa di troppo grande per un bambino: “Mamma, sono un uomo. Nessuno dovrebbe piangere per me.” Con la certezza che solo un bambino può avere, aggiunsi: “So come si scappa dalla morte.”

Da quel momento, sono sopravvissuto a più di dieci attacchi.

Ma ora, a 26 anni, e a quasi due anni dall’inizio di questo genocidio, ho capito che lo stoicismo e la fermezza richiesti agli uomini palestinesi sono quasi impossibili da sostenere.

Come posso essere un “protettore” quando i caccia riducono la mia casa in macerie, i droni che ronzano sopra di noi ci rubano il sonno, e lo sfollamento forzato diventa l’unica certezza? Come posso “provvedere” quando il blocco imposto da Israele da 18 anni ha devastato la nostra economia, il suo assedio intensificato continua ad affamarci, e avvicinarsi a un camion di aiuti significa rischiare la vita?

Ho perso mio fratello, Nour, in questo caos. Era un agente di polizia, dedicato a proteggere i civili. È scomparso durante i bombardamenti israeliani su Khan Younis.

La mia famiglia non sa ancora cosa gli sia successo.

Nella cultura gazawi, il nostro senso della mascolinità è legato alla responsabilità verso la famiglia. L’assenza di Nour non ci ha solo spezzato il cuore; ha fratturato anche la mia percezione di me stesso — come fratello maggiore, come guida, come protettore. Ma, in quanto uomo, responsabile di sfamare i miei dieci fratelli e sorelle, non ho avuto nemmeno il tempo di iniziare ad affrontare quel dolore.

Un giorno, mentre mi allontanavo dalla nostra tenda, la mia sorellina più piccola mi ha chiesto dove fosse Nour. Non posso mentirle ancora, ma non posso nemmeno distruggere quel poco di speranza che era riuscita a costruirsi. Raccolgo pezzi di legno e metallo rotto, fingendo che siano per il fuoco o per ricostruire, quando in realtà lo faccio solo per tenermi occupato le mani, così che il cuore non mi scoppi.

Ogni notte seppellisco Nour nei miei pensieri, e ogni mattina lo risveglio nei miei ricordi. Mi siedo sul mare quando non ci sono bombardamenti — sul bordo di Gaza, dove l’acqua è libera anche se noi non lo siamo — e mi permetto di piangere, senza fare rumore.

È così che affronto il genocidio: in silenzio, di nascosto, a pezzi. Non posso urlare davanti a mia madre. Non posso crollare davanti a mio padre. Sono loro figlio, e ai loro occhi sono ancora il loro scudo — anche se dentro mi sento a pezzi.

Ma non sono solo.

Il danno emotivo subito dagli uomini palestinesi è incalcolabile. Un rapporto del 2022 del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, dedicato agli uomini nelle zone di conflitto, parlava di “doppio trauma” — dolore fisico e psicologico aggravato da aspettative sociali che impongono silenzio, stoicismo e soppressione emotiva.

A Gaza, dove l’assistenza per la salute mentale è quasi inesistente e lo stigma resta altissimo, gli uomini interiorizzano tutto. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, già prima della guerra, indicavano solo 0,2 psichiatri ogni 100.000 persone. Quel poco supporto psicologico che avevamo è ormai sepolto sotto le macerie.

Eppure, nonostante circostanze inimmaginabili, continuo a essere testimone della tenerezza degli uomini mentre si prendono cura della sopravvivenza delle loro famiglie.

“Ho tenuto mia figlia in braccio tutta la notte dopo che la pioggia ha fatto crollare la nostra tenda,”

mi ha raccontato Mahmoud, un padre che ho intervistato in un campo vicino a Rafah.

“Dovrei essere il suo scudo, ma ero fradicio e impotente.”

La sua voce si è incrinata.

Quell’incrinatura era una forma di sfida, non di debolezza. Nel lasciare tremare la voce, nel permettere a qualcuno di vedere il suo dolore, stava rifiutando l’idea che gli uomini palestinesi debbano sempre essere impassibili.

Stiamo iniziando a mostrare le nostre crepe, gli uni agli altri.

Ibrahim Abu Naji, padre di quattro figli maschi, mi ha detto qualcosa che mi ha colpito profondamente:

“Essere un uomo a Gaza, oggi, significa scegliere di restare affamato piuttosto che partecipare alla corsa al cibo intorno ai camion degli aiuti.”

Si riferiva alle scene viste in tutta Gaza negli ultimi mesi, dove — a causa dell’assedio devastante imposto da Israele — folle affamate di palestinesi si lanciano disperate verso i camion degli aiuti per afferrare qualsiasi cosa. Israele ha poi sfruttato queste scene di caos per giustificare il blocco totale delle operazioni umanitarie internazionali a Gaza, per poi imporre il proprio meccanismo di distribuzione degli aiuti, usandolo come strumento di pulizia etnica.

Prima del 7 ottobre, Abu Naji lavorava nell’edilizia in Israele, ma con l’inizio della guerra ha perso ogni fonte di reddito.

“La mia fame diventa una forma di protesta,”

mi ha detto.

“Non li aiuterò a distruggere quel poco di dignità che ci resta.”

In arabo, la parola che descrive più da vicino la mascolinità non è la traduzione letterale, rujula, ma karama, ovvero “dignità”.

Nonostante la disumanizzazione intenzionale del nostro popolo e l’emarginazione degli uomini, Gaza sta dando vita a un nuovo tipo di mascolinità: non basata sul militarismo, ma sulla chiarezza morale e sulla dignità — persino nella fame. Nonostante i bombardamenti continui, ricostruiamo le nostre tende e le nostre vite, ancora e ancora.

Nei miei colloqui con altri uomini sfollati, sono emersi nuovi modelli di virilità.

“Essere un uomo significa mantenere calmi i miei figli quando sono terrorizzati dal cielo,”

mi ha detto Abu Omar, 37 anni.

Un altro ha spiegato:

“Pensavo che dovevo essere sempre forte. Ora mi permetto di piangere, e lascio che mio figlio mi veda farlo.”

Mostrando ai propri figli il dolore, la paura e la dolcezza, questi padri stanno dimostrando una forza autentica. Le nostre lacrime non sono un segno di debolezza, ma un atto di ribellione in un mondo che cerca di schiacciare la nostra umanità. Le nostre emozioni, e la nostra volontà di non diventare insensibili a questo dolore, sono una forma di resistenza.

Questi momenti rivelano qualcosa che raramente appare nella copertura mediatica internazionale: dietro le immagini di militanti o di vittime coperte di polvere, ci sono uomini intrappolati tra un genocidio in corso e il peso di sostenere una concezione ereditata della mascolinità. I media globali spesso appiattiscono gli uomini palestinesi in archetipi — minacce o statistiche — privandoci della nostra complessità e umanità.

Eppure, tra le rovine, sta prendendo forma qualcos’altro.

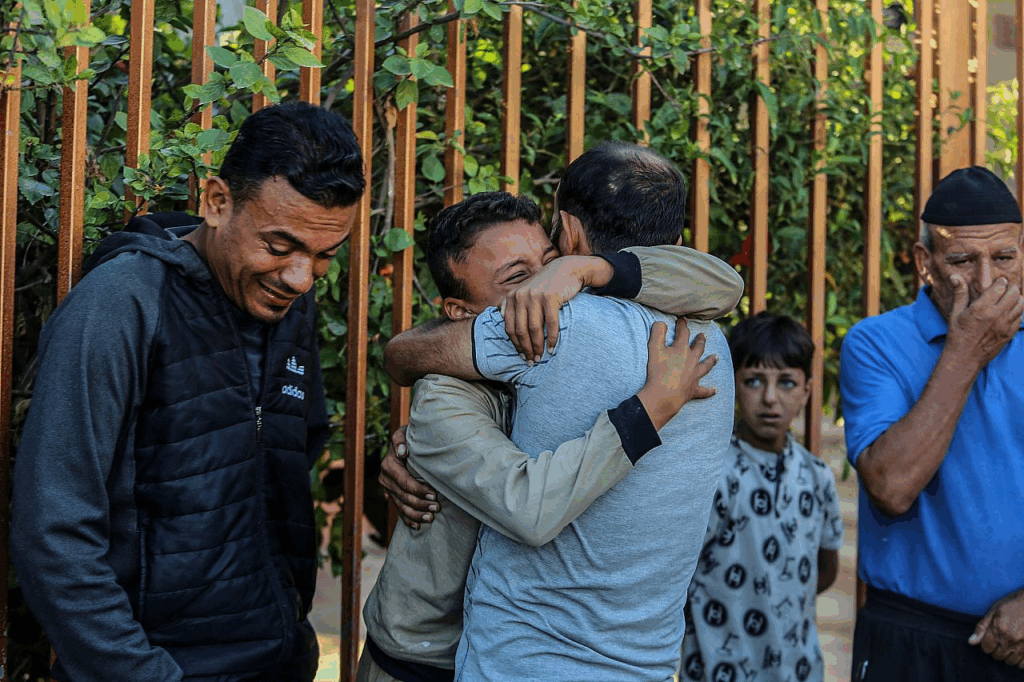

Oggi, a Gaza, sta emergendo una mascolinità diversa — che abbraccia la vulnerabilità, la cura e la tenerezza. Gli uomini cucinano nei rifugi affollati, confortano i bambini, piangono apertamente stringendo tra le braccia i corpi senza vita dei propri nipoti, e raccontano storie di dolore.

Stiamo iniziando a dare un nome, ad alta voce, ai nostri traumi.

E questa trasformazione non è apolitica; è un atto di resistenza.

Nonostante il dolore, gli uomini continuano a portare il peso di correre dei rischi — attraversano i bombardamenti per procurare acqua o cibo, perché è troppo pericoloso che lo facciano donne o bambini. Ma oggi, essere uomo non significa solo essere forte; significa esserci. Essere colui che piange e che, allo stesso tempo, rischia la vita per i bisogni essenziali — che porta sulle spalle sia l’acqua che il dolore.

Questa è la nuova mascolinità che stiamo costruendo qui. Una mascolinità che non riguarda solo la sopravvivenza, ma il rimanere umani.

Uomini che piangono in pubblico, che cambiano pannolini nelle tende, che condividono il lutto con degli sconosciuti — questi uomini stanno forgiando un nuovo tipo di virilità, uno che rifiuta il dominio e abbraccia la cura.

AJ è un palestinese di Gaza che attualmente vive in una tenda a Khan Younis. È stato ammesso a studiare in un’università americana nella primavera del 2024, ma non è ancora riuscito a lasciare la Striscia di Gaza. Nel frattempo, continua a scrivere dalla sua tenda e a prendersi cura della sua famiglia e della sua comunità.